◆日本の成り立ち

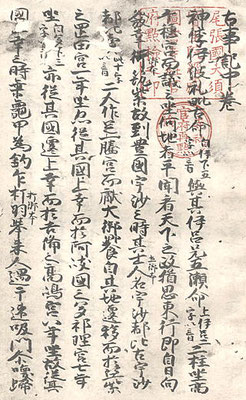

〇古事記

『古事記(こじき)』が完成したのが712年(和銅5)。

太安万侶(おおのやすまろ)の序文(じょふん)には、天武天皇(てんむてんのう)が、舎人(とねり)の稗田阿礼(ひえだのあれ)に命じて誦み習わせた帝紀(ていき)と旧辞(きゅうじ)を、天武天皇の没後に、元明天皇(げんめいてんのう)の命令で、

太安万侶が撰録(せんろく)し、712年に進上した、と記されています。

帝紀とは、歴代の天皇の系譜。

旧辞とは、古い時代に、各地の氏族に口誦で伝えられた様々な伝承のこと。

その系譜や伝承が、一つの大きな物語として体系化されたのが、天武天皇の即位後の7世紀後半ごろ。

その体系化された物語が、日本の「歴史」として、文字に記録され元明天皇に進上されたのが712年になります。

現存する最古の歴史書

710年に都が藤原京(奈良県橿原市)から奈良の平城京に移されました。その2年後の712 年、太安万侶(おおのやすまろ)によって『古事記』がまとめられました。これは、7世紀後半の天武朝に天皇の命を受けて、稗田阿礼(ひえだのあれ)が習誦していた歴史を太安万侶が筆録したものです。日本の歴史を叙述したものとしては現存最古であり、日本の古代史を語る際には欠かすことのできない根本史料です。

神話が重視されている

『古事記』は、神代から推古天皇までを紀伝体で記述しています。

上・中・下巻の3巻から成っていて、このうちの上巻は神代にあてられており、神々の世界が描かれています。具体的には、天地開闢から始まって天孫降臨に至るまでが叙述されています。

このように上巻の出だしは天地が分離したことから始まっているわけですが、太安万侶が記した序文では、天地が未分離の状態から書き始められています。

しかし、いずれにしてもここから言えるのは、神話の比重が大きいこと。このことは神代の昔から葦原中つ国(地上の国)の支配者は天皇家であるということを強調していると思われ、ここにこそ『古事記』の最大の編纂意図があると言ってよいでしょう。

中巻は神武天皇から応神天皇までが記されています。この時代は、神武天皇の東征伝承や神功皇后のいわゆる三韓平定伝承などをみてもわかるように英雄的な天皇が多く登場します。

下巻は聖帝伝承で有名な仁徳天皇から推古天皇までのことが記されていますが、最後のほうになると記述がとても簡単になっていて、有名な聖徳太子の伝承などはほとんど記されていません。

<第一章>天地初発

この世界に、天と地が初めてあらわれた時、天にある高天原という場所に、アメノミナカヌシ神、タカミムスヒ神、カミムスヒ神の三柱の神々が生まれました。

この三柱の神々はひとり神でしたので、姿を隠してしまいました。

あらわれたばかりの大地は、まだ出来たばかりで、海を漂うクラゲのように、ゆらゆらと漂っていました。

その時、葦(あし)がピンと芽吹くような、新芽が萌える活き活きとした生命力によって、ウマシアシカビヒコジ神とアメノトコタチ神が生まれましたが、この神々もまたひとり神でしたので身を隠してしまいました。

この五柱の神々は天地の源となる特別な神々です。

次にクニノトコタチ神、トヨクモノ神が生まれましたが、この神々もまたひとり神でしたので、身を隠してしまいました。

次に男女対の神々が次々に生まれました。

ウヒヂニ神とスヒチニ神の二神、次にツノグヒ神とイクグヒ神の二神、次にオホトノヂ神とオホトノベ神の二神、次にオモダル神とアヤカシコネ神の二神、そして、ついに、イザナキ神とイザナミ神。

七代十神が、天の高天原に生まれました。

イザナキ神とイザナミ神は、クニノトコタチ神から数えて七代目、ウヒヂニ神とスヒチニ神の男女二神から数えて五代目に生まれた神です。

イザナキとイザナミ

<第二章>国生み

そこで、天の高天原の神々が、イザナキ神とイザナミ神の男女二神に「この漂っている国をつくり固めよ」と命じて、天の沼矛(ぬほこ)を授けて、国づくりをお任せになりました。

イザナキ神とイザナミ神は、天の浮橋という空に浮かんだ橋に立って、その沼矛を指し下ろしてかきまわしました。

潮をかき鳴らして、引き上げた時、その矛からしたたり落ちた潮が積もり重なって島になりました。

この島をオノゴロ島*1と言います。

このオノゴロ島にイザナキ神とイザナミ神が天の高天原より降って、そこに天の御柱(みはしら)と八尋殿(やひろどの)を見つけました。

そこで、イザナキ神はイザナミ神に問いかけました。

「イザナミよ。あなたの身体はどのようにできているのか」と。

イザナミ神は答えました。

「私の身体はよくできているけれど、よくできあがっていない部分が一カ所あります。」と。

それを聞いたイサナキ神は答えました。

「私の身体はよくできているけれど、一カ所だけ余っている部分があります。

私の余っている所と、あなたのよくできあがっていない部分を刺し塞いで、国土を生み出そうと思いますが、いかがですか?」と。

イザナミ神は答えました。

「はい。それはよいお考えです。」

そこでイザナキ神は、「それでしたら、私とあなたで、この天の御柱で廻り逢ってから、寝所で交わりを行いましょう。

あなたは右からお廻りください。

私は左から廻ってあなたにお逢いしましょう。」

と、イサナミ神と国を生むお約束をなさいました。

約束し終わって、天の御柱を廻った時、イザナミ神が先に言いました。

「まぁ、なんと愛しい男神よ。」と。

その後にイサナキ神が言いました。

「まぁ、なんと愛しい女神よ。」と。

言い終わった後に、イザナキ神は「女性が先に言うのは良くないだろう。」と言いましたが、二人は婚姻を行いました。

こうして生まれた子は水蛭子*2だったので、葦(あし)の船に乗せて流しました。

次に淡島(あわしま)を生みましたが、これも子には数えません。

そこで、二神は相談しました。

「今私たちが生んだ子どもは良くありません。

やはり天の神々のところへ参上して申し上げましょう。」と。

すなわち、天の高天原に行って、天の神々の言葉をうかがうことにしました。

天の神々は占いをして「女性が先に言葉を話したのがよくないようだ。

また帰って先に言う方を改めなさい」と。

こうして、地のオノゴロ島に帰り降りて、再びその天の御柱を前にと同じように廻りました。

今度は、イザナキ神が先に言いました。

「まぁ、なんと愛しい女神よ。」と。

言い終わった後に、イザナミ神が言いました。

「まぁ、なんと愛しい男神よ。」と。

言い終わった後に生んだ子は、初めに生んだのが淡路島、次に生んだのが四国、三番目に生んだのが隠岐。

そして九州、壱岐、対馬、佐渡と生み、ついに本州を生みました。

この八つの島を大八島国といいます。

国を生み終えたイザナキとイザナミは、次に神々を生みました。

石の神、土の神、海の神、風の神、山の神、穀物の神。

ありとあらゆる神々を生みましたが、火の神を生んだことが原因で、ついにイザナミは命を落としました。

古事記と日本書紀

『日本書紀』は720年(養老4)に完成した歴史書です。

『古事記』の成立から8年後のことでした。

天武天皇(てんむてんのう)が、治世晩年の天武681年(天武10)に「帝紀(ていき)」および「上古諸事」の編纂を川島皇子(かわしまのみこ)や忍壁皇子(おさかべのみこ)らに命令しました。

およそ40年後の720年に舎人親王(とねりしんのう)が元正天皇(げんしょうてんのう)に、その完成を奏上(そうじょう)しました。

『日本書紀』は、30巻と系図1巻からなり、「天地開闢」から持統天皇(じとうてんのう)までを

扱っています。

『古事記』と『日本書紀』に描かれる神話は、大きな話の流れが同じであることから、「記紀神話」とも呼ばれていますが、細部を比較すると、両者には大きく異なる部分があります。

これは『古事記』と『日本書紀』では編纂する方針が異なっているためで、『古事記』は、天皇の国土の支配や皇位継承の正当性を国内に示す目的で、『日本書紀』は、唐(とう)や新羅(しらぎ)などの東アジアに通用する正史を編纂する目的で

編纂されたとする説が一般的です。

両者を比較することで、より具体的な古代国家を知ることができる、古代史研究の重要な基本的史料となります。

六国史(りっこくし:奈良・平安時代の朝廷で編集された六つの国史)の最初

720年に舎人親王(とねりしんのう)らを中心としてまとめられました。古くは『日本紀』ともよばれ、『古事記』とともに、日本の古代史を研究する際の基本資料です。全部で30巻からなり、神代から持統天皇までの歴史が、編年体で書かれています。

この編年体という形式は、その後の歴史書にも受け継がれていきます。すなわち、古代においては、『日本書紀』に続いて、『続日本紀』・『日本後紀』・『続日本後紀』・『日本文徳天皇実録』・『日本三代実録』といった正史が作られます。これらの六つを総称して六国史とよびますが、『日本書紀』はその最初のものにあたります。

特徴のある編纂

編纂にあたっては、天皇家の皇統を記した『帝紀』や豪族たちの歴史を描いた『旧辞』をはじめとして、朝鮮半島に残されていた古記録や氏族たちの家に伝えられた家伝など多くの資料が使われたと思います。

全30巻のうち、巻一と巻二の2巻が神代です。つまり、全体の15分の1が神話の世界ということになります。『古事記』が全体の3分の1が神話にあてはめられているのと比較すると、少ないように思われますが、2巻分が神話というのは決して少ないとは言えません。

また、『日本書紀』の特色の一つに「一書」の存在があげられます。ふつう、「あるふみ」とよみ、別伝承のことをさします。『日本書紀』には、本文の後にこの「一書」がついていることが時々あるのです。本文のあとにいくつもの「一書」がついていることは、ストーリーの流れを切ることになり、読む側にとっては、面倒くさいことになります。しかし、そうしたマイナス面があるにもかかわらず「一書」を載せている意味は、公平性を保とうとしたともいえるでしょう。つまり、一つの伝承を本文として述べたあと、違った伝承もあるということを示しているわけであり、これはある意味で天皇家だけの言い分ではなく、氏族たちの言い分も吸い上げようという姿勢と受け取ることも可能です。そして、この「一書」が特に多いのが巻一と巻二の神代なのです。この点からも、神話の世界は『日本書紀』においても重視されていたと思われます。